Danièle Méaux

Azimut, du collectif "Tendance floue"

Entretien avec Bertrand Meunier

Couverture d’Azimut, Paris, Textuel, 2020.

Danièle Méaux : « Tendance floue » a été créé en 1991. Sur le site du collectif, on peut lire que l’objectif de ce dernier est « d’explorer le monde à contre-courant d’une image globalisée, regarder dans l’ombre des sujets exposés, saisir des instants à part ». En ce qui vous concerne, vous avez d’abord travaillé à l’agence Vu, puis fin 2006 vous avez rejoint « Tendance floue ». Quelles sont les motivations qui vous ont conduit à le faire ?

Bertrand Meunier : Un ensemble de réalités professionnelles ont guidé mon choix de quitter l’agence Vu et de rejoindre, un an plus tard, le collectif « Tendance Floue » : le désir d’appartenir et d’être acteur d’une structure collective, de pouvoir participer à son évolution, d’avoir mon mot à dire dans les décisions à prendre au sein du groupe et bien sûr de travailler et contribuer à des projets collectifs où les échanges sont nombreux et la création au centre du débat. Tout cela fait également écho à des choix de vie personnelle ou des engagements plus « politiques » où les notions de partage et d’échange ne sont pas des vains mots.

DM : Comment s’organise la vie du collectif ? Avez-vous des rencontres régulières ? « Tendance floue » compte aujourd’hui seize membres. Vous appuyez-vous sur des salariés pour la communication ou la gestion administrative de certains dossiers ?

BM : « Tendance Floue » a toujours eu comme port d’attache la ville de Montreuil, dans le département de la Seine Saint-Denis. Actuellement nous sommes installés au sein d’une ancienne usine, dans un grand atelier, avec un espace de travail très agréable. Nous avons une salariée, chargée de projets, Clémentine Semeria. Elle est membre à part entière du collectif. Nous avons décidé de nous réunir tous une fois par semaine (le mercredi soir pour le moment) pour discuter ensemble de la structure, des points économiques et artistiques. Tout dépend bien sûr des présents, mais ces réunions ‒ qui existent depuis trente ans ‒ sont un vrai gage de cohésion, à la base de vie du collectif.

Quelquefois, il peut ne rien se passer ou se dire d’important au cours ces réunions ou bien, au contraire, c’est là qu’une idée naît, qu’un échange se fait le point de départ d’un nouveau projet commun. Les décisions du groupe sont prises, au cours de ces séances hebdomadaires, de façon collégiale. Il existe une vraie transparence dans cette manière de vivre ensemble et les débats sont parfois hauts en couleur ! Pour chaque projet collectif, un ou deux photographes deviennent chefs de dossier : c’est à eux de suivre la chose, dans ses aspects tant administratifs qu’artistiques. La charge peut s’avérer importante. Le mercredi est l’occasion de parler du projet en cours, de son évolution, des choix à faire.

DM : En 2003, paraissait Nationale Zéro chez Filigranes Éditions. Pour cet ouvrage, les différents membres du collectif ‒ dont tu ne faisais pas partie à ce moment-là ‒ se sont relayés pour un parcours de 23 000 km au travers des vingt-cinq pays de l’Union Européenne d’alors. Des styles différents dialoguent et se poursuivent pour esquisser une Transeuropéenne. Les déplacements sont effectués en voiture. Nationale Zéro est tout à la fois l’emblème de la possibilité d’un lien européen et de la solidarité du collectif.

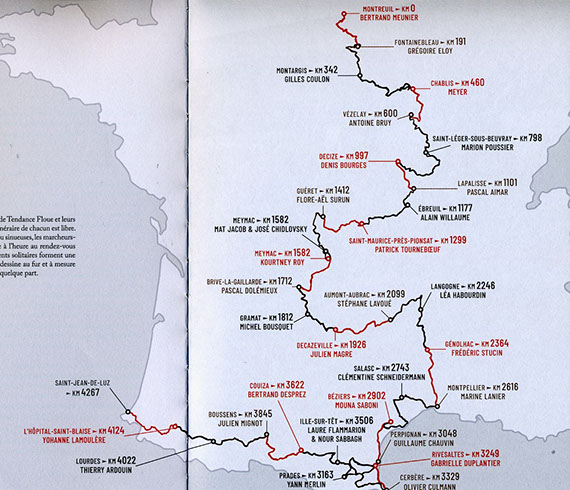

En octobre 2020, Azimut vient de paraître aux éditions Textuel. Le livre fait écho au précédent, puisqu’il est aussi transcription d’une trajectoire collective, réalisée sous forme de relais. Trente et un photographes participent à l’aventure : les membres du collectif ont cette fois invité d’autres photographes à contribuer à l’entreprise. Le trajet se fait à pied, de Montreuil jusqu’à Saint-Jean-de-Luz. Les parcours effectués par chacun témoignent, la plupart du temps, d’un rythme physique soutenu. Une carte, au début du livre, explicite la méthode mise en place. Vous êtes à l’origine de ce projet. Quelle envie a motivé l’aventure ? Pourquoi, cette fois-ci, arpenter la France ?

Carte, Azimut, Paris, Tendance floue, 2020

BM : Un besoin de liberté, de revenir à un projet simple en évitant les lourdeurs administratives qui ponctuent généralement la constitution des dossiers de financement des aventures collectives. Un désir de faire simple : un sac à dos, un appareil photographique et nos jambes. Il n’y avait pas d’injonctions de résultat final. Libre à chacun de marcher (ou pas) de faire des images (ou pas). Il est rare de nos jours de pouvoir s’octroyer une telle parenthèse de liberté. Nous voulions redécouvrir ce sentiment d’être libres. Ce réapprentissage a pu s’avérer troublant et déroutant. Sont apparus alors les mots, l’écriture, ce besoin de coucher sur une feuille, le soir, après la marche, nos impressions, nos doutes. Le texte s’est fait aussi important que les images. Quelquefois même, il est devenu la pierre angulaire du marcheur sur laquelle il a cherché à se reposer.

Quant au choix exclusif de la France, l’hexagone nous a paru suffisamment grand et méconnu pour que nos pas puissent se cantonner à ce territoire. Au final, l’expérience Azimut s’apparente à une performance collective (avant-pendant-après) où l’ensemble fait œuvre. Cette dernière constitue un puzzle indissociable où chaque pièce dessine un regard subjectif sur la France.

Bertrand Meunier, Azimut, Paris, Tendance floue, 2020. ( Avec l’aimable autorisation de l'artiste )

Bertrand Meunier, Azimut, Paris, Tendance floue, 2020. ( Avec l’aimable autorisation de l'artiste )

DM : Je souhaiterais revenir sur la manière dont vous avez procédé, puisque le protocole mis en place me paraît essentiel. Lorsqu’un photographe partait d’un point connaissait-il par avance l’endroit où il allait s’arrêter ? Le photographe qui devait prendre le relais savait-il où il devrait le faire ou bien la règle était telle qu’il devait se montrer disponible pour rejoindre son collègue là où ce dernier lui ferait signe ? Pour le dire autrement, vous saviez tous que le départ se situait à Montreuil, mais saviez-vous d’emblée où vos pas vous mèneraient ?

BM : Il y avait une réelle part d’incertitude géographique dans nos marches. Une seule contrainte : deux jours avant le passage de relais physique, nous devions avertir du lieu de rendez-vous celui (ou celle) qui nous y rejoindrait. Ensuite chacun s’organisait à sa façon. Je crois que les premiers partants ont eu le sentiment de l’inconnu, d’une improvisation pleine et quotidienne de la marche. Ensuite, au fur et à mesure de l’avancée du projet, j’ai senti que chacun s’organisait et prévoyait davantage sa marche. Peut-être en raison de la pression du groupe et des premiers marcheurs ? De la peur de mal faire ?

Grégoire Eloy, Azimut, Paris, Tendance floue, 2020. ( Avec l’aimable autorisation de l'artiste )

De mon côté, si je n’ai pas pensé en amont à mon itinéraire, je savais que je voulais terminer ma marche à Fontainebleau ou dans ses environs. Je suis donc parti plein sud, sous la pluie, le 1er mars 2017, avec peut-être le désir inconscient de trouver plus tard une météo bienveillante.

DM : Le choix du titre Azimut renvoie-t-il à une non préméditation de l’itinéraire ?

BM : Tout à fait. En revanche, nous avons eu du mal à trouver un titre qui corresponde à un désir d’inconnu, de cheminement et d’ouverture aux possibles. Il fallait un titre qui fasse écho à un désir de liberté avec un minimum de règles à respecter. Quelque chose qui parte dans tous les sens et leurs contraires ! Un titre simple et percutant que tout le monde puisse retenir. Un titre fédérateur, comme un mot d’ordre. Pour l’anecdote, c’est la compagne d’un photographe (Grégoire Eloy) qui a suggéré Azimut alors que nous avions déjà enchaîné sans succès plusieurs mercredis de réunion à chercher…

Gilles Coulon, Azimut, Paris, Tendance floue, 2020. ( Avec l’aimable autorisation de l'artiste )

DM : Cette fois-ci, le trajet ne se fait pas en voiture, mais à pied. Le choix de ce mode de déplacement ‒ la marche ‒ a valeur symbolique. La progression pédestre implique la lenteur, l’effort. Elle peut être propice à la disponibilité comme au travail sur soi. Pourquoi cette idée de parcourir la France à pied ?

BM : Nous cherchions la simplicité, l’économie de moyen, la disponibilité du regard à ce qui nous entoure, le ralentissement. Je pense sincèrement que nous voulions pour quelques jours faire table rase des moyens de production et élaguer le superflu. La décroissance photographique était notre slogan pédestre. Marcher est en tout cas à l’opposé de l’idée de « production ». Ce fut également une vraie possibilité d’introspection. Les textes en témoignent.

Meyer, Azimut, Paris, Tendance floue, 2020. ( Avec l’aimable autorisation de l'artiste )

DM : La marche permet aussi de quitter les routes pour arpenter les chemins ou les sentiers. C’est une France champêtre et rurale qui se trouve donnée à voir dans Azimut. Est-ce un choix ou, dans une certaine mesure, la conséquence du mode de déplacement choisi ? Comment assumez-vous aujourd’hui cette image d’une France, peu urbaine, celle des « territoires » comme on dit parfois, une France dont on ne parle pas et dont les politiques se soucient peu généralement ?

BM : Cette question de l’équilibre géographique, nous nous la sommes posée, pendant et à la fin de la marche. Étant parti le premier de Montreuil, je suis le seul à avoir dû traverser une France péri-urbaine. Je suis fasciné par l’architecture de la banlieue. J’ai donc été comblé en revisitant le sud de Paris. Les autres ont fait le choix des chemins de traverse, de la campagne.

Clémentine Schneidermann, Azimut, Paris, Tendance floue, 2020. ( Avec l’aimable autorisation de l'artiste )

Clémentine Schneidermann, Azimut, Paris, Tendance floue, 2020. ( Avec l’aimable autorisation de l'artiste )

Mais il est plus agréable de marcher sur des sentiers ou en campagne que sur des axes urbains où rien n’est pensé pour le piéton. On se rend vite compte que nos déplacements (travail-loisirs) sont toujours conçus pour la voiture ou les transports en commun. Se déplacer en marchant dans ces espaces urbains ou péri-urbains est donc fastidieux, et peu agréable, d’où ce choix qui s’est imposé dans Azimut d’une France peu urbaine, une France des « territoires » où les photographes ont recherché le plaisir du paysage.

Mat Jacob, Azimut, Paris, Tendance floue, 2020. ( Avec l’aimable autorisation de l'artiste )

Mat Jacob, Azimut, Paris, Tendance floue, 2020. ( Avec l’aimable autorisation de l'artiste )

DM : Aux treize photographes impliqués du collectif « Tendance floue », des « invités » (dix-huit) se sont ajoutés, de sorte que l’aventure conjugue au total les pas de trente et un marcheurs. Pourquoi cette ouverture du collectif à d’autres ?

BM : Nous avons souhaité partager cette expérience avec d’autres. Le « succès » de la marche, les très nombreuses demandes extérieures pour participer à Azimut nous ont convaincu d’élargir le projet à des profils et écritures différents. Nous aurions pu en revanche poursuivre plus longtemps l’aventure Azimut, mais le projet avait un coût. Nous avons donné beaucoup de temps à la gestion logistique et artistique du projet de sorte que nous ne nous sentions pas de l’assumer plus longtemps. Nous avons donc mis fin à la marche, avec comme dernier participant Azimuté Yohanne Lamoulere qui venait d’intégrer le collectif. D’autres photographes extérieurs au collectif auraient pu prendre le relai, s’emparer du projet et le gérer afin de poursuivre l’entreprise. Nous l’avions plusieurs fois proposé, mais cela a été en vain.

Kourtney Roy, Azimut, Paris, Tendance floue, 2020. ( Avec l’aimable autorisation de l'artiste )

DM : L’expérience signe la solidarité d’un groupe qui s’est organisé pour un parcours de la France. Dans le même temps, à chaque passage de relais, le style et l’imaginaire de chacun s’affirment. Si tes images témoignent de la rudesse crue de la banlieue, celles d’Alain Willaume (en noir et blanc également) sont empreintes d’une atmosphère un peu fantastique. Patrick Tourneboeuf est assez constatif, quand Flore-Aël Surun poétise le contact avec la « nature ». Mat Jacob & José Chidlovsky refusent de marcher, singeant l’insurrection frondeuse. Kourtney Roy se met elle-même en scène, à la manière d’une Cindy Scherman. Olivier Culmann choisit, quant à lui, de ne pas photographier, mais de dessiner la route ; toutefois ses dessins répliquent des photographies de route connues (de Robert Frank, Josef Koudelka ou Henri Cartier-Bresson, pour celles que j’ai identifiées). De leur côté, Laure Flammarion & Nour Sabbagh produisent des séquences de vues en couleur qu’ils disposent sur des doubles-pages. Si l’entreprise est commune et concertée, le projet insiste donc sur la diversité des manières de voir et de sentir. Est-ce là une démarche dont on peut dire qu’elle est au fondement de la vie du collectif « Tendance floue » ? Est-ce là, selon toi, une « manière de faire» dont on peut dire qu’elle a une portée politique ?

Julien Magre, Azimut, Paris, Tendance floue, 2020. ( Avec l’aimable autorisation de l'artiste )

Julien Magre, Azimut, Paris, Tendance floue, 2020. ( Avec l’aimable autorisation de l'artiste )

BM : Effectivement, cette diversité de regard est extrêmement importante pour le collectif. Ce ouverture permet d’élargir la portée de nos créations et de renforcer le propos politique de nos différents travaux, leur valeur documentaire. Nous évitons ainsi l’effet répétitif des regards, le mimétisme des écritures qui ne pourrait que nuire au sens des différents projets collectifs que nous réalisons. Tous ces regards, cette pluralité photographique, permettent une saine mise en danger de chacun, au travers de la confrontation de nos approches. Une émulation existe dans cet « effet miroir » et nous amène à nous remettre en question, à renforcer notre « manière de faire » par plus d’engagement, à expliciter de manière plus convaincante notre propos singulier. Cet éclectisme des personnalités permet aussi, dans le vivre ensemble du collectif, d’oublier parfois les ego !

Léa Bourdin, Azimut, Paris, Tendance floue, 2020. ( Avec l’aimable autorisation de l'artiste )

DM : La France a été photographiée dans le cadre de la Mission photographique de la DATAR dans les années quatre-vingt, puis plus tard dans le cadre du collectif « France[s] Territoire Liquide ». Elle a été mise en images par Jürgen Nefzger (Hexagone, 2006) ou par Thierry Girard (D’une mer l’autre, 2002), Raymond Depardon (La France de Raymond Depardon, 2010). J’oublie certainement bien d’autres travaux. Azimut vient en tout cas dialoguer avec un certain nombre d’ouvrages antérieurs consacrés au territoire français. Comment appréhendez-vous une telle mise en perspective ?

BM : Il me semble difficile de comparer Azimut aux travaux photographiques que vous mentionnez. Il n’y avait pas de désir d’inventaire ou de volonté documentaire dans notre approche. Nous avons plutôt essayé de nous extraire de cela et le territoire était surtout prétexte à flânerie, digression littéraire ou perte de repères. Le protocole d’un relais continu et de la marche fait qu’Azimut devient une œuvre singulière que l’on a du mal à ranger dans une catégorie. C’est ce que nous recherchions. Non pas être différents (ce serait prétentieux), mais faire différemment : ce qui pose la question de notre liberté et de notre engagement collectif.

Marine Lanier, Azimut, Paris, Tendance floue, 2020. ( Avec l’aimable autorisation de l'artiste )

DM : Sans doute, Azimut diffère des ouvrages que j’ai cités. Dans le même temps, le livre renvoie aussi à une image (ou à des images) de l’hexagone... Il montre une France qui est plus rurale qu’urbaine, une France peu favorisée aussi, dont les personnes ne sont pas absentes. Les paysages alternent avec des portraits. Ce n’est pas sans importance...

BM : Azimut décrit à sa manière un certain état de notre pays et ce pas de côté que nous avons voulu ne nous a pas empêché (et tant mieux), volontairement ou pas, de regarder la France et d’interroger sa réalité. Indéniablement il y a du « document » dans l’œuvre. Mais, dans sa proposition et dans sa globalité Azimut, est ‒ me semble-t-il ‒ moins un travail photographique (où chaque auteur aurait eu dans son style habituel à démontrer quelque chose) qu’un grand récit épique, libre, à trente et une voix.