Anne Reverseau

Autour d’une collection de cartes postales :

entretien avec Oriol Vilanova

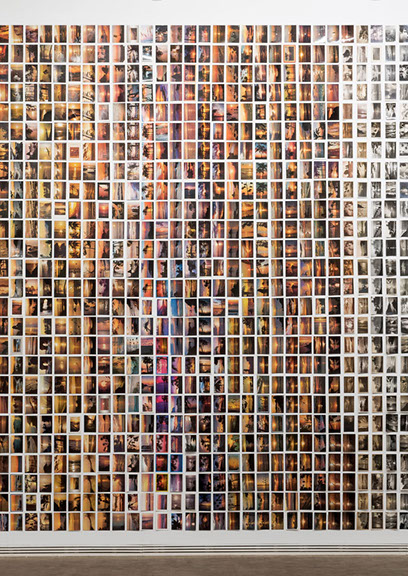

Oriol Vilanova, Sunday, 2017, Exibition view Fundació Antoni Tàpies, Barcelona. Photo : Roberto Ruiz.

1 Relu par l’artiste, cet entretien a été réalisé sur la base de trois rencontres à Bruxelles en février et décembre 2018 et septembre 2019. Il fait partie d’une recherche plus large sur la manipulation des images (projet financé par une Bourse ERC (European Research Council)) : HANDLING (n° 804259). Voir https://sites.uclouvain.be/handling/.

2 Exposition Sunday, Fondation Tàpies, Barcelone, 2017 : https://fundaciotapies.org/en/exposicio/oriol-vilanova-sunday/.

3 Exposition collective Paysages de forme, Atelier d’Estienne, Pont-Scorff, 30 juin-15 septembre 2019 : http://www.pont-scorff.fr/index.php?id=7946.

4 Performance du 9 juillet 2019 à la Villa Arson, Nice : https://www.villa-arson.org/2019/06/summer-school-de-bla-association-des-professionnels-de-la-mediation-en-art-contemporain/.

5 Les mains dans les poches, Musée d’Ixelles, Bruxelles, 2016 : http://www.museedixelles.irisnet.be/images/expositions/oriol-vilanova-laureat-artcontest/oriol-vilanova-les-mains-dans-les-poches-detail-2016/view.

6 Garance Chabert et Aurélien Mole, Les artistes-iconographes, Paris, Les Presses du réel, 2018.

7 La performance Borrowed words a été jouée à plusieurs reprises, en 2016 ou 2018. Voir aussi les autres performances / spectacles écrits et conçus par Oriol Vilanova publiés par les Presses du réel : http://www.lespressesdureel.com/auteur.php?id=1115.

8 Exposition At first sight, Musée M, Louvain, 18 mars -5 juin 2016 : https://www.mleuven.be/fr/oriol-vilanova.

9 Exposition collective Cartes postales. Nouvelles d’un monde rêvé, Musée Arles antique, Rencontres d’Arles, 1er juillet-25 août 2019 : https://www.rencontres-arles.com/fr/expositions/view/779/cartes-postales.

10 Entre guillemets a été présenté par exemple à la Kunstverein Langenhagen en Allemagne, et dans la galerie espagnole, Parra & Romero, sous le titre « 42 jours », puisque chaque jour le couple d’images changeait.

11 Sin perder casi nada, 2015, pièce montrée dans l’exposition collective L'image qui vient, ISELP, Bruxelles, 2016.

12 Les Artistes-iconographes, op. cit.

Oriol Vilanova, né en 1980 à Barcelone, est artiste, et aussi dramaturge et écrivain, mais il est surtout connu pour ses installations de cartes postales, monumentales ou plus confidentielles, dont sa propre collection est la matière et la matrice. Nous avons voulu en savoir plus et comprendre pourquoi un artiste contemporain vouait une telle fascination à un objet devenu, somme toute, anachronique, comment il manipulait et s’appropriait cette matière triviale et où il se situait par rapport à d’autres artistes accumulateurs, les surréalistes, les conceptuels ou encore les web-artistes 1.

Le Marché aux puces

Anne Reverseau : Le matériau de base de ton travail, ta matière première, c’est la carte postale. Concrètement, comment collectionnes-tu ?

Oriol Vilanova : Ma manière de collectionner les cartes postales est liée à l’idée de rituel. C’est une excuse pour aller au marché aux puces, qui est mon atelier, mon espace de recherche et mon espace de rencontre, un espace théâtral et économique.

Au marché aux puces, je passe beaucoup de temps à regarder les images, je n’achète jamais en lot et je regarde toujours les images une par une. Quand je les choisis, c’est de l’ordre de l’intuition, c’est l’image qui saute et qui me dit « je veux rentrer dans la collection ». Des images qui sortent du commun, ou qui sont dans l’explication du commun, tout peut m’intéresser… Pour qu’une image soit choisie, elle doit me poser des questions.

AR : En quel sens parles-tu d’espace théâtral ?

OV : Il y a d’abord le matériel de monstration, le « display » des marchands. Le marché, c’est une machine à collage, qui change à chaque fois que le produit se vend. Voilà pour la scénographie. Il y a aussi la théâtralité de la vente : il faut suivre des règles non écrites pour que chacun obtienne le meilleur prix. La théâtralité est donc dans la voix, le choix des mots, la gesticulation, les vêtements, tout compte. On est tous des performeurs ou des acteurs dans ce théâtre.

En 2017, j’avais d’ailleurs invité des marchands de cartes à une sorte de performance dans l’exposition Sunday 2. C’était une façon de mettre en valeur ces relations économiques et d’amitié. Il m’importait aussi de changer d’espace : de montrer l’institution comme marché. Le marché aux puces est une sorte de musée sans cartel, sans label… Plus récemment, le musée de Monaco m’a mis en contact avec un club de cartophiles pour qui j’ai créé une bannière « I love postcards », reprise dans d’autres contextes3 , ou encore la Villa Arson, où j’ai pu inviter cet été un collectionneur à faire une présentation de Nice à travers ses cartes postales, une performance sous forme de dialogue4.

Centre d'art L'Atelier d'Estienne, Pont-Scorff, Bretagne, 2019. Photo : Stéphane Cuisset.

Sticker « I love postcards », produit par le Nouveau Musée National de Monaco, 2019.

Photo : Anne Reverseau.

Aller au marché aux puces, c’est aussi une manière de connaître les villes… Le marché de Bruxelles n’a rien à voir avec celui de Barcelone, Istanbul ou Paris. Ce sont ces particularités qui m’intéressent : comment les objets liés à l’histoire du pays arrivent ? À Bruxelles, beaucoup de choses viennent de l’époque coloniale belge… Un marché aux puces, c’est en quelque sorte la digestion d’une ville, là où les objets du passé se mélangent avec les objets du présent, un lieu, où, surtout, tout devient présent. Ce n’est pas un lieu nostalgique pour moi car je vois dans ce cas le passé comme une forme de futur…

AR : Ce sont des images déplacées, en quelque sorte, ce que montrent bien les cartons à bananes où sont vendues les cartes postales à Bruxelles, cartons que tu avais mis à l’honneur dans ton exposition au Musée d’Ixelles5, non ?

OV : Oui, c’est vrai. Une fois, je cherchais des cartes postales au Maroc et un marchand me conseillait d’aller plutôt à Paris, Bruxelles ou Londres. Récemment, j’étais à Séoul, où la société est hyper-technologique, et où la carte postale est en extinction, bien plus qu’en Europe. Trouver des cartes était compliqué, mais à la fin du séjour, j’ai trouvé un petit marché de cartes postales de collection, où il y avait surtout des cartes coloniales de Corée, produites par le Japon, des objets très chers. C’était devenu des trésors. La question de la valeur économique m’intéresse beaucoup…

Concernant le marché aux puces, ce sont aussi les aspects urbanistiques qui me touchent : où ils sont situés dans les villes et comment ils résistent, par exemple. À Bruxelles, le marché est encore assez vivant, mais à Barcelone, le marché, qui était populaire, est devenu une attraction touristique. C’est une richesse des marchés aux puces de voir se mélanger des fous de toutes sortes, des historiens, des artistes, des gens qui n’ont pas les moyens, des touristes, des familles, c’est ce mélange de gens avec des regards très différents qui rend le marché passionnant.

AR : À l’appui de ta passion du marché aux puces, il t’arrive d’évoquer El Rastro de Ramón Gómez de la Serna, un texte peu connu dans la sphère francophone…

OV : Oui, Ramón Gómez de la Serna décrit « El Rastro », le marché aux puces de Madrid, un marché qui a quelque chose de très local. Dans ce court texte, il fait l’éloge d’un espace à la périphérie, à la périphérie de la ville et de la vie, avec ses personnages hors société. Il parle du marché comme royaume des possibles : Madrid n’est pas un port, mais on peut y acheter un bateau. Comme, ici, au marché aux puces à Bruxelles, une fois, il y avait un petit avion, qui occupait la moitié de la place du Jeu de Balle. Et quelqu’un l’a acheté ! Ramon Gomez de la Serna était un poète iconographe : son atelier était plein d’images, de collages. C’était un poète lié aux avant-gardes artistiques, un surréaliste avant la lettre et très espagnol…

AR : Te sens-tu plus proche de ce surréalisme-là que d’un art conceptuel qui met en avant la grille et la série ?

OV : Je me sens proche des deux. Mes références vont du baroque au conceptuel. Je suis un baroque minimaliste et conceptuel, dans l’approche en tout cas. C’est important le rituel, le protocole…

Penser/classer : la collection

Les classeurs et les boîtes contenant la collection de cartes postales d’Oriol Vilanova, Bruxelles, 2019. Photo : Anne Reverseau.

AR : On a l’impression que ta collection de cartes postales est la matrice de ton travail, que tout part de là... Dans Les artistes-iconographes de Garance Chabert et Aurélien Mole, tu disais que « La collection est une machine à penser avec les images 6 », par exemple.

OV : La collection, c’est une forme de vie. Je me réveille collectionneur, je m’endors collectionneur. Une collection, c’est un désir qui ne finit jamais, une addiction. Je suis un vrai addict aux images : je dois en acheter presque chaque jour.

C’est précisément cette anxiété qui m’intéresse et que je cherche à travailler. Je pourrais la travailler en achetant plus de cartes postales, mais je préfère écrire sur l’anxiété, sur ses aspects physiques comme psychologiques…

AR : Les textes que tu écris sont-ils travaillés par ce sentiment d’anxiété lié à ta collection ?

OV : Je n’ai pas encore développé l’anxiété comme thématique, mais la figure du collectionneur m’intéresse beaucoup. La pièce de théâtre Borrowed words7 met en scène un ou une collectionneur/se qui déclare son amour inconditionnel à sa collection. Ce qui m’intéressait là, c’était la relation avec les objets inanimés. Et les voix, la tension entre le rationnel et l’irrationnel. C’est important pour mon travail de réfléchir à ce qui dicte cette collection.

Les classeurs et les boîtes contenant la collection de cartes postales d’Oriol Vilanova, Bruxelles, 2019. Photo : Anne Reverseau.

Les classeurs et les boîtes contenant la collection de cartes postales d’Oriol Vilanova, Bruxelles, 2019.

Photo : Anne Reverseau.

AR : Je voudrais en venir à la façon dont tu conserves ta collection : dans ces boîtes de cartons neutres et ces classeurs. Cela fait-il partie de ton côté « baroque minimaliste » ?

OV : Oui, c’est important pour moi que tout tienne sur un mur. Dans mon atelier, toutes les cartes sont rangées dans des boîtes monochromes, qui sont comme des sculptures sans légende. Rien n’est indiqué sur les boîtes elles-mêmes, mais j’ai le plan du classement. Les classeurs, ce sont des échantillons de chaque classement.

AR : Justement, comment tes cartes sont-elles classées ? Utilises-tu un classement géographique comme la plupart des collectionneurs de cartes postales ?

OV : J’ai un classeur « Venise », mais c’est tout. Et, encore, pour moi c’est de la science-fiction, pas un classement géographique : j’entends « Venise » comme une ville décor, une ville construite à travers la représentation et l’esthétique de la carte postale (Canaletto, c’est presque l’archéologie de la carte postale, si on y pense…). Dans cette série sur Venise, c’est Venise qui m’intéresse le moins.

Voici des exemples de classement : les drapeaux suisses, les portes fermées, les roches, la pêche, les expositions florales, les bananes, les restaurants vides, la performativité, les arcs de triomphe, les parasols, le palais de justice de Bruxelles, la multitude, les «playgrounds», les fleurs jaunes, la forêt, le brouillard, les volcans, le désert, les chats, les vaches, les moutons, les escaliers, les armures, les lits, la représentation du lit. J’ai aussi une série sur le marché, sur les peintres dans l’espace public, sur les musées de cire… Mais également une que j’appelle « mystère », c’est-à-dire les stratégies des différentes religions pour ne pas montrer les corps. Et juste après, ma série sur le tennis !

AR : En fait, beaucoup de ces séries touchent à la question de la représentation : il y a une grande importance du geste de montrer et de l’exposition elle-même, comme le laissait d’ailleurs supposer ton installation de vitrines vides au Musée M de Louvain8… Mais cette liste que tu viens de faire, l’énumération de tes catégories au hasard des classeurs, m’évoque le film de Godard, Les Carabiniers (1963), où deux soldats reviennent d’un long périple avec une valise pleine de cartes postales représentant les richesses et les beautés du monde, qu’ils montrent en les jetant une à une sur une table et en les énumérant.

OV : Oui, j’adore ce film. Ce qu’en dit Susan Sontag aussi. La valise est importante, en effet, comme lieu de stockage… En fait, la veste de travail que j’utilise souvent dans mes expos, c’est un contenant aussi, comme la valise de Godard… Il y a également une scène extraordinaire dans un film de Buñuel, Le Fantôme de la liberté (1974), où des parents interdisent à leur enfant d’avoir une carte postale, pourtant très banale, parce que pour eux c’est une forme de pornographie…

AR : Très concrètement, alors, comment une image entre-t-elle dans un de ces classeurs ?

OV : En fait, là où tout commence, le cœur de ma machine à penser, c’est la catégorie de cartes postales que j’appelle « rares inclassables ». Là, les images ne sont pas encore classées. Je regarde ces inclassables et, quand je vois des répétitions, une quinzaine, une vingtaine d’images qui s’agencent, je commence une classification. Les catégories se créent elles-mêmes…

- Série « Mystère », classeurs de la collection d’Oriol Vilanova, Bruxelles, 2019.

Photo : Anne Reverseau.

- Série « Expositions florales », classeurs de la collection d’Oriol Vilanova, Bruxelles, 2019.

Photo : Anne Reverseau.

- Série « Bananes », classeurs de la collection d’Oriol Vilanova, Bruxelles, 2019.

Photo : Anne Reverseau.

Présentoir à cartes postales, présentation chromatique, atelier d’Oriol Vilanova,

Bruxelles, 2019. Photo : Anne Reverseau.

AR : Les cartes entrent-elles toujours par cette porte, dans les « rares inclassables » ?

OV : Non, certaines rejoignent directement des catégories comme les couchers de soleil, mais c’est dans les « rares inclassables » que j’ai le plus de cartes postales, c’est la catégorie la plus importante. Je n’ai pas le chiffre exact mais il doit y en avoir 3000 peut-être plus. Je les regarde souvent, mais surtout je les ai en tête, je m’en souviens.

AR : Finalement, est-ce que ta collection est pour toi une œuvre ou simplement un outil ?

OV : Ce point de passage vers l’œuvre est particulièrement intéressant. Les classeurs ne sont pas une œuvre, mais quand je montre ma collection, c’est une œuvre. Quand je montre une pièce comme les couchers de soleil, Sunsets from…, par exemple cet été à Arles9 , elle a une autonomie, c’est déjà une œuvre d’art. C’est une pièce qui a un titre et une date. Quant à la collection, elle n’est pas figée, elle ne cesse d’évoluer.

La carte postale et la force du cliché

AR : Tes installations de cartes postales sont connues pour occuper beaucoup d’espace, et impressionnent par leur dimension massive, mais tu as aussi souvent exposé ta collection sous une autre forme, en présentant les cartes deux par deux.

OV : Dans ma série « Entre guillemets10 », oui, c’est la même carte qui est montrée en double. Mais ce n’est pas la même carte : elles ont des biographies différentes, ont été trouvées à deux endroits et à plusieurs années d’écart. Cette série montre que la répétition n’existe pas, que même si elles sont produites en milliers de copies, le parcours de chaque carte est différent. C’est aussi une histoire de patience pour retrouver les cartes au marché aux puces, comme si j’organisais des retrouvailles, des rendez-vous entre les images…

Dans mes autres installations, je ne cherche jamais le spectaculaire, mais je cherche à faire parler la masse. Dans les couchers de soleil, on trouve beaucoup de répétitions. Si on a deux cartes, on va être dans la comparaison, mais quand on a 1000 ou 10000, ça devient autre chose. La différence qu’il réside toujours malgré la répétition me fascine. C’est une façon d’échapper au cliché, peut-être. Toutes les images sont des clichés, mais l’effet produit par la masse est le contraire de ce qu’on voit dans une seule carte. Quoi de plus rêvé qu’un coucher de soleil, par exemple ?… Un coucher de soleil, c’est un cliché. Mais un millier de couchers de soleil, c’est un cauchemar, c’est très différent.

Oriol Vilanova, Sunsets From..., 2012. Courtesy de l’artiste.

AR : En quoi est-ce un cauchemar ?

OV : La répétition du coucher de soleil, c’est la fin du paradis… C’est un peu comme être dans le film Un jour sans fin (Groundhog Day)… Ce sont les images qui s’expriment. Cette répétition de clichés a un effet d’hypercliché qui n’est pas que la somme de clichés. En mathématique, 1+1 fait 2. Mais en poésie, 1+1 peut faire « rhinocéros » ou 313 ! La somme échappe à la somme mathématique…

AR : Quelles sont les cartes les plus « cliché », justement ?

OV : Le coucher de soleil remporte la palme, je crois... Les chats aussi. Ou les photos dans la neige : il est presque impossible de ne pas photographier le jour où il neige. Et des lieux comme Venise bien sûr. Ces cartes m’intéressent comme symptômes…

AR : Mais est-ce qu’il n’y a que du cliché dans les cartes postales ?

OV : Sur Venise, franchement, oui, mais, ailleurs, dans les « rares inclassables », il y a des images qui sortent du cliché. Par exemple des images ratées pourtant produites pour être vendues à des milliers d’exemplaires… Il y a aussi des images qui peuvent nous choquer aujourd’hui aussi, pour leur racisme, leur machisme, leur propagande politique… ce sont des objets qui nous interpellent, comme témoignages d’une époque.

AR : Je pense à ta catégorie « science-fiction » où on trouve des choses très hétéroclites : des dirigeables, des astronautes, des stations balnéaires des années 1960, mais aussi, je crois, la croix de Lorraine de Colombey-les-Deux-Églises. C’est ta vision de la science-fiction ?

OV : Oui, c’est la même chose avec toute ma collection. C’est très oulipien, en fait, proche de Penser/classer de Perec... Une carte pourrait toujours être dans plusieurs catégories. Mais je n’hésite jamais très longtemps, de manière rapide et intuitive, elle trouve sa place. D’ailleurs, chaque carte est déjà classée : quand tu l’achètes, elle fait déjà partie d’un ensemble. Donc en achetant je déclasse et reclasse. Je pourrais aussi reclasser entièrement ma collection. Ce serait un projet titanesque mais intéressant…

Cartes postales appartenant à la boîte « science-fiction », atelier d’Oriol Vilanova, Bruxelles, 2019.

Photo : Anne Reverseau.

AR : Certes, ta collection correspond à une vision subjective, mais, en même temps, n’y a-t-il pas quelque chose de commun, de collectif dans la carte postale ?

OV : Oui, elle parle à tous, elle cherche à interpeller le plus de monde possible. D’ailleurs, chaque carte cherche à être un succès commercial…

J’aime voir dans la collection une transmission du subconscient… Par exemple, la pêche ne m’intéresse pas du tout, mais j’ai une catégorie « pêche » qui grandit petit à petit. Je ne sais pas pourquoi je fais cette classification, mais ce doit être quelque chose qui me dépasse, quelque chose de collectif.

AR : Cela me fait penser à une œuvre que tu avais montrée à l’ISELP à Bruxelles11 : un présentoir d’enveloppes scellées de cartes postales espagnoles des années 1960. Dans ton travail, il y a une grande part de caché... Cela t’arrive souvent de montrer sans montrer ?

OV : Oui, par exemple au Musée d’Ixelles, avec les cartons de bananes fermés, en 2016, et à la Fondation Tàpies à Barcelone, en 2017, j’avais montré les tranches des cartes, seulement. À Albi, cet été, une des trois « chambres » ne comportait que de cartes de Venise, uniquement des versos, sans aucune image, mais écrits, avec les timbres, qui faisaient comme une gamme chromatique.

AR : On doit avoir envie de voir ces cartes, de les retourner, non ?

OV : Oui, mais en même temps, on les a déjà en tête. On n’a pas besoin de voir Venise, on a tous en tête les images de Venise. Montrer sans montrer, c’est l’opposé de la carte postale. La tour Eiffel, on l’a en tête. C’est une image commune, toujours plus forte que l’image de la carte postale.

À Albi, il y avait 3 salles, conçues comme des dioramas, une première sur la faune, une seconde sur Venise, et une salle noire avec des cartes de nuit.

Oriol Vilanova, SIN PERDER CASI NADA, 2015. Courtesy de l'artiste et Parra & Romero.

Oriol Vilanova, Trois chambres, Centre d'Art le Lait, Albi, 2019. Photos: Phœbé Meyer.

Oriol Vilanova, Trois chambres, Centre d'Art le Lait, Albi, 2019. Photos: Phœbé Meyer.

AR : La question de l’agencement de tes cartes te préoccupe beaucoup. Plutôt que d’ « appropriation », tu préfères parler de « présentation » pour désigner ton travail…

OV : Oui, tout à fait. Ce que je montre, ce sont les images mais surtout l’activité de collectionner, la pratique du collectionneur. J’aime disposer les images à la verticale parce que c’est l’objet image qui m’intéresse, et non les photographies, par exemple.

Les pièces ne sont jamais finies puisqu’elles s’adaptent à chaque espace. J’utilise la collection comme matière, comme une espèce d’architecture en images.

La Matérialité de la carte

AR : Tu as l’air très attaché à la matérialité de la carte postale : tu parles d’un objet « séducteur au niveau tactile12 »…

OV : Oui, chaque carte a vécu. C’est un objet qui a été envoyé, qui a fait un vrai voyage, qui a été chez quelqu’un que je ne connais pas, sur un mur, dans une étagère, qui a pris le soleil, la pluie… Ce sont des produits industriels, à des milliers de copies, mais à la fin, chaque image devient unique. C’est justement cette matérialité qui m’intéresse : quand je l’accroche au mur, elle retrouve la mémoire, elle se plie, ne reste jamais à plat. Si elle a été abîmée, on va sentir cela.

Ce sont des images-objets, des objets qu’on touche, des objets de poche. Il est rare que je n’aie pas de carte sur moi. D’habitude, j’en ai dans les poches, dans les mains, j’en sors sur la table, j’aime en manipuler.

AR : Ce goût de la matérialité, est-ce ce qui te sépare, par exemple, des web-artistes ? Je pense à Penelope Umbrico qui avait présenté des murs de photos de soleil de la plateforme Flickr dans la fameuse exposition sur l’utilisation d’images numériques From Here On à Arles, en 2011, par exemple…

OV : Il y avait en effet dans cette exposition des œuvres qui ressemblent esthétiquement à ce que je fais, mais qui n’ont pourtant rien à voir. L’idée de la collection numérique m’intéresse beaucoup mais je fais complètement autre chose.

AR : Plus généralement, cela ne t’intéresse pas de numériser tes cartes postales ?

OV : Je n’ai pas besoin de faire un inventaire de ma collection. Une collection est toujours temporaire : à la mort d’un collectionneur, elle entre dans d’autres collections. Ce qui la fige, c’est justement l’inventaire. Même si la collection est dispersée, c’est la liste qui fait qu’il y a eu à un moment une collection. Ma collection est toujours ouverte : elle se figera quand j’aurai envie de l’arrêter. Cela dit, la réflexion sur les images numériques m’intéresse beaucoup…

AR : Justement, est-ce que tu te sens « submergé » par les images numériques ?

OV : Moi, je suis pour la production d’images. Pour moi, il n’y en a jamais trop. La surproduction me semble très intéressante. Cette culture immatérielle m’interpelle énormément, en contraste avec ma culture matérielle…

Je suis un regardeur d’images. Quand je suis au marché aux puces, je regarde des milliers d’images, comme si j’étais sur Google. J’y passe énormément de temps et je n’achète qu’une toute petite partie de ce que je vois.

AR : Et tu regardes aussi des images sur Google ?

OV : Oui, parfois, je regarde des sites web où on vend des cartes postales – le plus gros marchand de cartes en ligne, Delcampe, un site belge, par exemple. J’aime réfléchir au web comme un marché aux puces digital, mais cela ne m’intéresse pas d’acheter sur internet. Je le fais en guise de relaxation !

Anne Reverseau (FNRS / UCLouvain)

Septembre 2019