Narmine Sadeg & Anne Reverseau

DIALOGUE AVEC PIERRE LEGUILLON

Autour de La Bibliothèque particulière de Fernando Pessoa, Tesouro transnacional

>

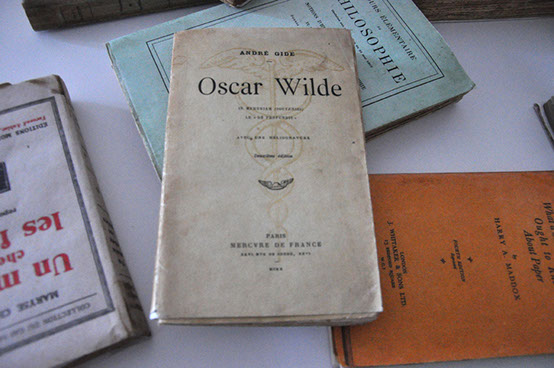

Pierre Leguillon, La Bibliothèque particulière de Fernando Pessoa, Tesouro transnacional, vue de l'exposition à la Délégation en France de la Fondation Calouste Gulbenkian à Paris dans le cadre du Festival de l'incertitude

(4 octobre-18 décembre 2016) - Photo : Alex Nicoli.

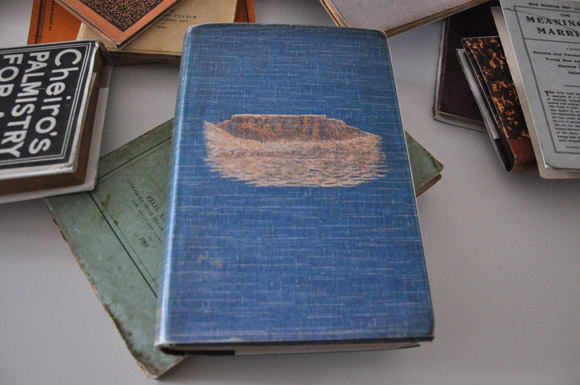

Pierre Leguillon, La Bibliothèque particulière de Fernando Pessoa, Tesouro transnacional, vue de l'exposition à la Délégation en France de la Fondation Calouste Gulbenkian à Paris dans le cadre du Festival de l'incertitude

(4 octobre-18 décembre 2016) - Photo : Pierre Leguillon

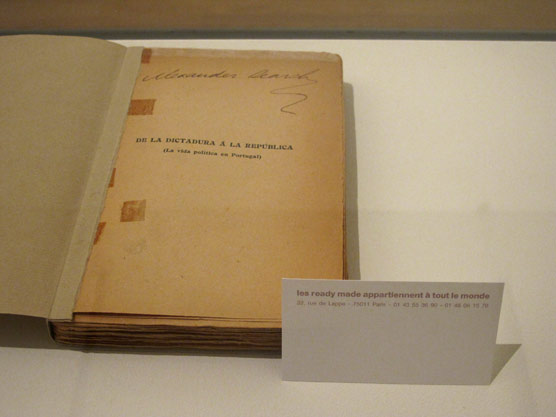

Pierre Leguillon, La Bibliothèque particulière de Fernando Pessoa, Tesouro transnacional, vue de l'exposition à la Délégation en France de la Fondation Calouste Gulbenkian à Paris dans le cadre du Festival de l'incertitude

(4 octobre-18 décembre 2016) - Photo : Pierre Leguillon

2 / 3

Entretien réalisé à partir d’une rencontre avec l’artiste à Bruxelles, le 5 octobre 2018.

1 https://gulbenkian.pt/paris/evento/festival-de-lincertitude/.

2 Raymond Hains, La valise de Troyes, 1987, collection FRAC Champagne-Ardennes

3 Voir https://www.changeisgood.fr/fr/projects/raymond-hains-catalogue-centre-pompidou, et pour le travail de Pierre Leguillon, Raymond Hains, la bibliothèque sans linéaire (Appel.) : http://www.revue-2-0-1.net/files/201_n4.pdf et https://journals.openedition.org/critiquedart/2223

4 Par exemple, Pliure, https://gulbenkian.pt/paris/expositions/expositions-passees/pliure-prologue-part-feu/, à la Fondation Gulbenkian à Paris (2015), où il mélangeait des œuvres abstraites, des incunables du Moyen Age, avec des livres beaucoup plus contemporains.

5 Oracles: Artists' Calling Cards, Sous la direction de Pierre Leguillon, Barbara Fédier, Edition Patrick Frey, Zurich, 2017, https://www.editionpatrickfrey.com/en/books/oracles-artists-calling-cards-pierre-leguillon-barbara-fedier

6 Pierre Leguillon a rassemblé tous les magazines dans lesquels les photographies de Diane Arbus, souvent des commandes, ont été publiées de son vivant, entre 1960 et 1971.

https://kadist.org/work/diane-arbus-a-printed-retrospective-1960-1971/

7 Le Musée des Erreurs, ou Museum of Mistakes, depuis 2013.

8 Pessoa, Le Livre de l’intranquillité, Paris, Christian Bourgeois, 1999, p. 439.

9 Jan Baetens, « Casa Fernando Pessoa (Lisbonne) », dans L'Exporateur. Carnet de visites, août 2017. URL : http://www.litteraturesmodesdemploi.org/carnet/casa-fernando-pessoa-lisbonne/, page consultée le 12/11/2018.

11 Pierre Leguillon, Dubuffet Typographe, Bruxelles/Paris, (SIC)/Les presses du réel, « Soft Alphabet », 2013. http://www.lespressesdureel.com/ouvrage.php?id=2960.

12 http://archive.wattis.org/exhibitions/codex

13 Poème écrit le 15 janvier 1928. Voir Fernando Pessoa, Le Gardeur de troupeaux et les autres poèmes d’Alberto Caeiro avec Poésies d’Alvaro de Campos, Gallimard, traduction de 1968, édition de 1987.

Tesouro transnacional

Narmine Sadeg : Vous avez présenté en 2016 une installation dans le cadre du Festival de l’incertitude à la Fondation Gulbenkian, à Paris. Elle occupait entièrement une salle constituée de plusieurs éléments : les livres venant de la bibliothèque de Fernando Pessoa présentés dans des étagères vitrées, d’autres livres présentés dans un cageot et une très grande table sur laquelle se trouvaient des livres pour consultation, entourée de tabourets.

Pierre Leguillon : L’installation s’intitulait Tesouro transnacional (à M. Ferdinan Personne)(sic). J’ai pensé cette œuvre comme une forme de réponse au Brexit qui venait d’être voté… Avec ce travail sur la bibliothèque de Pessoa, je voulais montrer qu’une certaine idée d’une culture européenne et universaliste était, au-delà d’Internet, en train de se perdre.

NS : Je n’ai pas le souvenir d’avoir vu le titre Tesouro transnacional quand j’ai visité l’exposition. Sur le site de l’exposition on peut lire aujourd’hui : « Bibliothèque particulière de Fernando Pessoa, Pierre Leguillon, d’après la bibliothèque de Fernando Pessoa.1 »

PL : C’est-à-dire qu’il y avait deux choses. Il y avait la bibliothèque provenant de la Casa Pessoa, qui n’est pas mon œuvre, je n’ai fait que la mettre en scène, et j’ai surtout constitué à côté ce Trésor transnational. Pour être clair, la bibliothèque de Pessoa ne peut pas être mon œuvre.

NS : Ce n’est pas la bibliothèque qui vous appartient, mais ce qui a été présenté à partir de la bibliothèque de Pessoa.

PL : En effet, j’ai conçu l’étagère, la disposition des salles, les tables…, mais le seul cartel à mon nom était celui indiquant la présence du cageot qui contenait les livres constituant le Tesouro transnacional, dont le sous-titre est, en français, À M. Ferdinan Personne. C’est ainsi que son amie Ofélia Queiroz, avec laquelle il a entretenu une relation amoureuse – platonique – le surnommait sur une enveloppe trouvée dans leur correspondance, par la traduction littérale de son nom en français donc.

Vue de l'exposition (détail) - Photo : Alex Nicoli

Anne Reverseau : Je suis un peu dérangée par cette idée d’œuvre post-Brexit. Il y a quelque chose de nostalgique à dire que Pessoa était un des derniers représentants d’une sorte de culture européenne en train de se perdre. Si on prend votre bibliothèque, aujourd’hui, c’est aussi, peut-être même plus, l’image d’une culture transnationale…

PL : Oui bien sûr, mais je ne me mets pas dans le lot de ceux qui signent pour le Brexit !

Disons que j’entends transnational comme une manière de lutter contre toute forme de repli national incarné par la position britannique. J’avais vingt ans au moment de la chute du mur de Berlin et je me suis construit avec l’Europe. Je vis aujourd’hui en Belgique et je me sens plus européen que français.

Mais je dois ajouter que formellement, ce cageot pour Pessoa est une référence directe à La valise de Troyes de Raymond Hains2 . Raymond Hains rangeait en effet ses livres dans des valises et chaque valise avait une étiquette qui correspondait au sujet. La valise de Troyes regroupait des livres sur la guerre de Troie, mais aussi sur la ville de Troyes où il exposait. Dans les valises de Hains, il y avait toutes sortes de choses, des livres d’histoire, des guides de voyage, des photos ou des diapositives qui pouvaient être mélangés aux livres, qui proposaient des relations transhistoriques et transgéographiques. J’ai eu la chance d’avoir accès à la « salle des valises » de son appartement niçois3 .

NS : En visitant l’exposition à la Fondation Gulbenkian, j’ai imaginé qu’il existait un lien fort entre vous et Fernando Pessoa. Je voudrais bien savoir dans quelles circonstances cette œuvre est née.

PL : Toute cette histoire est née de la volonté de Paulo Pires do Vale, qui a organisé plusieurs expositions sur les livres4 . Il était invité par la Fondation Gulbenkian à Paris pour le Festival de l’incertitude et il m’a invité à son tour. Ce n’était absolument pas mon idée. J’avais beaucoup aimé Le Livre de l’intranquillité, mais c’était tout ce que je connaissais de Pessoa. L’écrivain m’intéressait, mais je n’étais en rien un spécialiste. Paulo Pires do Vale a insisté : « La bibliothèque va voyager et je veux que tu travailles sur la présentation de cette bibliothèque », m’a-t-il dit. Ce qui m’a convaincu c’est qu’à l’époque, je travaillais sur un livre intitulé Oracles5 , autour des cartes de visite d’artistes. Pessoa avait aussi réalisé des cartes de visite pour ses hétéronymes, mais je ne le savais pas. C’était un point d’entrée assez formidable pour m’embarquer dans le projet.

La deuxième chose, c’est que Pessoa s’est beaucoup intéressé à l’occultisme et évidement à l’astrologie puisqu’il voulait même ouvrir un cabinet d’astrologue. Or, à l’époque, nous avions décidé qu’Oracles tournerait aussi autour de l’occultisme : les deux projets trouvaient ainsi un lien.

Le troisième point qui m’a convaincu, c’est que Paulo Pires do Vale m’a dit que je pouvais même travailler depuis chez moi puisque l’ensemble de la bibliothèque de Pessoa était numérisé et accessible en ligne !

Je me suis alors baladé dans la bibliothèque de Pessoa depuis le site Internet de la Casa Pessoa. J’ai d’abord remarqué qu’assez peu de livres étaient en portugais. Beaucoup étaient en français ou en anglais. Je pouvais donc les lire, ce qui changeait beaucoup de choses, n’étant pas lusophone. Ensuite, j’ai remarqué qu’assez peu de livres relevaient purement de la littérature. Il y en avait notamment plusieurs sur la chiromancie ou toutes autres sortes de sujets populaires. Il y avait quand même des livres de Goethe, que je connaissais un peu aussi. Disons que ce n’était pas aussi exotique que je le pensais, ni littéraire, et pas du tout intimidant comme je l’avais craint d’abord. Je me suis donc senti beaucoup plus légitime à investir la bibliothèque. Je me suis dit que ce pourrait être dans l’esprit de ce que j’avais fait pour la Rétrospective imprimée de Diane Arbus6 .

Photo: Narmine Sadeg

AR : Je me demandais où se trouvait la bibliothèque proprement dite, à La Maison de Pessoa ?

PL : À la Casa Pessoa à Lisbonne, oui. La bibliothèque est conservée dans les sous-sols, dans des armoires métalliques. Elle n’est pas visible, pas encore en tout cas.

Je savais dès le départ qu’on ne pouvait ni manipuler ni avoir accès aux originaux. Mais j’ai beaucoup insisté pour les voir quand même. La bibliothécaire a été absolument formidable et extrêmement coopérante. Je lui ai fait sortir un nombre de choses incroyable, après avoir passé deux jours, j’avais l’impression d’avoir tout mis sans dessus-dessous. J’avais évidemment préparé au préalable des listes des exemplaires que je voulais voir.

NS : Était-il vraiment important pour vous de connaître le contenu exact des livres de cette bibliothèque, ou vouliez-vous tout simplement avoir une idée des titres qu’elle rassemblait, une idée des orientations de cette bibliothèque ?

PL : Dans ce cas, je m’intéressais plus à la culture et la construction de la bibliothèque comme forme qu’à l’œuvre de Pessoa en tant que telle. Bien sûr, ce n’était pas la bibliothèque de n’importe qui. Je me suis renseigné, autant que je pouvais. J’ai lu des essais et des biographies, relu Le Livre de l’intranquillité et plusieurs recueils de poèmes d’Alvaro de Campos ou Alberto Caeiro.

Je suis aussi allé sur place parce qu’il y avait des livres ou des magazines qui étaient hors-format, donc pas numérisés. Cela m’a permis de constater des choses très simples, comme de voir qu’à l’époque, il y avait par exemple des petits autocollants dans les livres qui indiquaient les librairies où on les avait achetés, des choses comme ça, des éléments qu’on appellerait le paratexte du livre et qui me semblaient livrer des informations.

NS : Vous parcourez alors l’ensemble des livres de la bibliothèque, vous en consultez un nombre important et vous choisissez certains titres pour les racheter ensuite, reconstituer la bibliothèque, en quelque sorte, est-ce cela ? Ces livres sont présentés dans un cageot accessible au public. Ces livres, vous les avez achetés…

PL : Sur eBay ou des sites de libraires, très peu dans des librairies.

NS : Mais certains de ces livres semblaient réimprimés…

PL : Non, aucun.

NS : Parce que j’avais l’impression qu’ils étaient neufs.

PL : Vous avez raison. Toutes les couvertures étaient des leurres. En fait, j’ai fait réimprimer les couvertures, à la fois comme on le fait pour les ouvrages épuisés « print on demand » et comme le font les restaurateurs quand une couverture est trop abîmée. Les couvertures d'origine figurent en dessous de ces dust-jackets comme disent les anglais. Il s’agissait de rendre les livres moins poussiéreux à première vue.

AR : Mais pourquoi ?

PL : Cela m’intéresse de mettre en relation une recherche sur Internet avec la matérialité des objets et d’aller toujours de l’un à l’autre, pour en produire quelque chose. Sur tous les livres reproduits dans le cageot, dont l’image était imprimée sur la surface de la table, comme un trompe-l’œil, vous pouviez lire les titres, les éditeurs : c’est l’image d’Internet sans l’interactivité. Essayez de les prendre, ils vous échappent.

Je voulais que les livres aient l’air neuf. Mais cette idée d’aller-retour est importante : l’image du livre que j’ai vue dans un livre, l’image du livre que je vois sur le site marchand d’un libraire, le livre lui-même que je feuillette virtuellement sur mon écran depuis le site de la Casa Pessoa et, à la fin, avec ce même outil, l’ordinateur personnel, le livre qui me parvient, ou me revient, par la poste. Et à ce moment-là, je découvre aussi – c’est le cas de quelques livres – qu’ils ont été annotés par d’autres lecteurs-trices. Vous voyez la question de la fiction par rapport à Pessoa, c’est aussi que vous achetez un livre qui a déjà été annoté, et qu’ainsi vous rentrez dans la lecture de quelqu’un d’autre. Voilà quelque chose qu’Internet aujourd’hui est capable d’enregistrer. On peut enregistrer ces annotations, on peut les comparer avec celles de quelqu’un d’autre.

AR : Si je comprends bien, vous avez mis une jaquette moderne sur de vrais livres anciens, ce qui vous conduit à créer une sorte de vrai-faux livres…

PL : Exactement. Cela les protège et à la fois les maintient dans un statut d’image, pas dans la réalité du livre.

NS : Les cartes de visite semblaient complètement neuves aussi…

PL : Oui, dans l’exposition, il y avait également des fac-similés de cartes de visite, glissés à l’intérieur des livres, l’idée étant que les lecteurs-trices marquent eux-elles-mêmes des pages… Mais il n’en reste plus beaucoup aujourd’hui parce qu’on avait le droit de les emporter. En voici une par exemple, celle d’Ana Jotta, glissée dans un chapitre qui s’appelle « On movies ». Voilà un type de rapport au lieu du livre qui m’intéresse : on va lire ce chapitre parce qu’il a déjà été marqué par quelqu’un d’autre.

NS : Et les livres que vous avez achetés, les avez-vous vraiment choisis ou avez-vous achetés simplement ceux que vous avez pu trouver ?

PL : Les deux. Parmi ceux que j’avais choisis, certains étaient malheureusement trop chers, surtout que j’ai toujours essayé de trouver à chaque fois la même édition que celle que possédait Pessoa…

Un des premiers dont j’ai fait l’acquisition, c’est un tout petit livre, Histoire des oracles, puisque je travaillais justement sur cette question.

[Nous manipulons les livres]

Photo: Narmine Sadeg

Bien sûr, je n’ai pas lu tous ces livres. Mais un livre comme Essai sur le libre arbitre de Schopenhauer m’intéresse, je l’ai parcouru. L’esprit de Goethe par Steiner, aussi. J’ai choisi des choses qui m’intéressaient, ou des sujets que je ne m’attendais pas à trouver chez Pessoa, par exemple des ouvrages sur le shipping, les transporteurs, ou encore, celui-ci : What a Stationner or Printer Need to Know about Paper. On peut facilement imaginer que Pessoa a acheté ce genre d’ouvrages quand il a ouvert son imprimerie, Ibis, en 1907, mais c’est un type d’ouvrage typiquement obsolète aujourd’hui… Il y est question de l’impression des cartes de visite.

Celui-ci, The Origin and Treatment of Stammering, c’est parce que je m’étais intéressé au bégaiement par rapport à la poésie de Ghérasim Luca. Il y a d’autres livres sur la psychologie, ou bien celui-ci sur la timidité : La timidité. Étude psychologique et morale.

J’ai surtout choisi Un mois chez les filles, un des très rares livres dans la bibliothèque de Pessoa écrits par une femme, Maryse Choisy, qui est un reportage chez les prostituées, qui date de 1927 ou 1928. Je trouvais ce livre intéressant par rapport au reste de la bibliothèque.

Il y avait aussi Walt Whitman par exemple, dont Pessoa était un grand admirateur, et moi je me suis mis à lire Whitman après avoir travaillé sur Pessoa.

Quant à celui-ci, The Meaning of Marriage, c’est une « apologie du célibat par un misogyne», un livre atroce… Je pensais que ce serait drôle, mais j’ai finalement pris la décision de couper le livre. C’est un geste du Musée des erreurs, un geste très autoritaire sur le livre, tamponné Museum of Mistakes7 . Un acte de censure.

Photo: Narmine Sadeg

Il y a aussi un livre sur l’islam, une biographie d’Oscar Wilde par André Gide, avec des notes et des lettres laissées par son ancien propriétaire à l’intérieur. Puis Un souvenir d’enfance de Léonard de Vinci, sur l’homosexualité du peintre décryptée à travers le tableau La Sainte-Anne. L’homosexualité est souvent présente dans cette bibliothèque avec Wilde, Gide, Whitman, etc., et à travers des essais. Mais l’homosexualité de Pessoa lui-même a toujours fait débat.

Photo: Narmine Sadeg

AR : Et on se rend compte aussi à quel point la bibliothèque est une sorte d’écosystème fait de choses très hétéroclites, des livres pratiques, d’autres qui sont devenus des classiques…

PL : Absolument, cela montre que le savoir ne se construit pas que sur la philosophie, les sciences ou la littérature.

AR : Vous n’avez pas eu envie de montrer ce que Pessoa avait souligné dans sa propre bibliothèque, les annotations sur ses propres livres ?

PL : Non, car n’importe qui peut le voir si il ou elle en a envie, et même sur son téléphone, car la bibliothèque a été entièrement numérisée. Et il y a très peu d’annotations dans l’ensemble parmi les livres que l’on a retrouvés, qui ne représentent qu’une partie sans doute de sa bibliothèque, dispersée à mesure de ses différents déménagements…

AR : Ces livres que vous avez achetés, vous les avez donc présentés dans un cageot.

PL : Oui, j’ai trouvé un cageot dans la rue et je me suis donné comme projet de le remplir de livres. Cela allait devenir le « trésor transnational », parce que vous savez que la bibliothèque de Pessoa est considérée comme « trésor national » au Portugal. J’aimais bien cette dénomination, la notion de trésor national, surtout pour quelqu’un dont l’œuvre a été si récemment découverte et publiée pour la plus grande partie post-mortem. C’était non seulement la première fois que la bibliothèque était exposée, mais aussi qu’elle quittait le Portugal. Tout cela était quand même assez délicat.

Sur ce cageot était inscrit « UNO ». Je ne le savais pas en le ramassant mais uno n’existe en portugais que dans le contexte où l’on parle de Dieu qui est « un et indivisible », tout en rassemblant trois entités. C’était assez providentiel avec la démultiplication des identités chez Pessoa.

Ensuite, ce cageot glané dans la rue qui contient un trésor, c’est pour moi le matériau du poète, cela pourrait être celui de Francis Ponge ou d’Agnès Varda par exemple, ou celui qui traîne sur le trottoir dans cet extrait, que je n’ai remarqué qu’a posteriori :

Mais enfin, il y a aussi de l’univers dans la rue des Douradores. Ici comme ailleurs, Dieu veille à ce que ne nous manque jamais l’énigme de l’existence. C’est pourquoi – même pauvres, et à l’image de ce paysage de carrioles et de cageots – les rêves que je réussis à tirer de roues et de planches sont pourtant, à mes yeux, tout ce que je possède, et tout ce que je peux posséder. 8

Photo: Narmine Sadeg

AR : « Trésor national », c’est une appellation officielle ?

PL : Oui, bien sûr. C’est exactement comme pour un monument historique : on considère qu’il fait partie du patrimoine et qu’il est inaliénable. En anglais on dit « Important Cultural Property » – qui fait partie des biens nationaux publics importants. Il y a une hiérarchie à partir de ces dénominations…

Dans le cas de Pessoa, le « trésor national », ce sont ses correspondances et ses manuscrits, comme ses cartes de visite par exemple. Il y a très peu de choses de cette nature à la Casa Pessoa. Les originaux sont conservés à la Bibliothèque nationale du Portugal et la Casa Pessoa ne montre que des fac-similés encadrés, des photocopies en somme.

Photo: Narmine Sadeg

NS : Revenons à la question du lieu qui constitue le thème de ce premier numéro de Place. Au départ, je me suis dit que votre travail était une installation autour d’une bibliothèque. Se posait donc forcément la question du lieu.

PL : Peut-être vaut-il mieux sortir de ces représentations : une bibliothèque n’est pas forcément un lieu. J’insiste sur le fait d’être souvent aujourd’hui dans le non-lieu que représente Internet, qui est la bibliothèque que nous fréquentons le plus, et où nous publions online.

NS : En fait, le non-lieu concerne également la question du lieu.

PL : C’est ça. C’est-à-dire que la Casa Pessoa est située à un endroit où Pessoa a vécu, mais le lieu qu’on visite a été complètement transformé. Tout est faux dans ce lieu…

Je vais vous raconter une anecdote. Il y a à la Casa Pessoa une chambre reconstituée avec des meubles qui, pour la plupart, ne lui ont jamais appartenus. Et un cendrier avec des mégots écrasés sur une commode. Les gardiennes de cette chambre me disaient que tous les jours des mégots étaient volés par les visiteurs et qu’elles devaient en remettre. Elles fument pendant leur pause pour fabriquer les mégots de Pessoa ! Beaucoup de lieux de ce type sont de pures fictions.

NS : C’est déconcertant !

AR : Le compte rendu qu’a fait Jan Baetens de l’exposition permanente de la Casa Pessoa mettait l’accent sur cela, en effet9 .

Plus largement, la question de l’authentique ou de l’inauthentique m’intéresse beaucoup pour ce qui concerne les objets ou les maisons d’écrivains, qui sont souvent complètement fictionnels, mais pourtant parfaitement matériels. Avec la bibliothèque de l’écrivain, on touche souvent à l’icône. Le livre qu’il a possédé, qu’il a lu peut-être, est une sorte de relique, alors que souvent le livre a atterri-là par hasard… Ce que je trouve étonnant à ce propos dans votre installation, c’est qu’en même temps que vous déconstruisez la fiction de la maison de l’écrivain comme son lieu, vous avez besoin de la matérialité des livres.

PL : Oui.

NS : Vous avez conçu cette installation avec la bibliothèque de Pessoa. Et si c’était quelqu’un d’autre, quelqu’un qui ne serait pas du tout connu, auriez-vous imaginé faire un tel travail sur une bibliothèque anonyme ?

PL : Vous voulez dire comme ce que j’ai fait avec les archives des Prelinger10 ? En fait, une bibliothèque n’est jamais anonyme. La bibliothèque des Prelinger, par exemple, est plus grande, touche plus de sujets, elle est plus « anonyme » d’une certaine façon. C’est eux qui sont derrière cette bibliothèque, mais elle ressemble de prime abord davantage à une bibliothèque publique traditionnelle. Alors que chez Pessoa, on se retrouve vraiment devant une bibliothèque personnelle…

Quand bien même je vais regarder une bibliothèque anonyme, je vais la regarder avec ma personnalité, ma culture, mon histoire, etc. Je me suis projeté à travers la bibliothèque de Pessoa, c’est très clair pour moi, et affirmé dans la sélection très réduite que représente le cageot par rapport à l’ensemble.

AR : Est-ce que le fait qu’il s’agisse d’un écrivain est important dans ce cas ? Est-ce que ce qui est important, ce n’est pas le fait que ce soit une bibliothèque qui ait inspiré une œuvre ou un créateur ?

PL : La question est difficile car dans le cas de cette installation, c’est une commande. Je n’ai pas choisi Pessoa pour travailler sur une bibliothèque. Ce pourrait être quelqu’un d’autre, comme je le dis aussi pour Diane Arbus ou Dubuffet11 , même si ce n’est pas tout à fait vrai. Ce sont des « institutions culturelles » dans leurs domaines, que l’imaginaire collectif s’est approprié.

Et je n’aurais pas pu faire ce travail pour un auteur dont je n’aurais rien lu ou que je n’aimerais pas. En fait, j’essaie de dissocier construction historique et littéraire des usages de la bibliothèque. Cette bibliothèque m’intéresse car c’est celle de Pessoa, bien sûr, mais à partir de là, qu’est-ce que je peux en faire aujourd’hui, comment cette bibliothèque va me nourrir ?

AR : Dans le texte présentant l’exposition Codex12 où figuraient deux de vos dessins de la bibliothèque Prelinger, vous avez parlé de « portrait » au sujet des frottages des livres de la bibliothèque. On dit souvent qu’une bibliothèque reflète son propriétaire, qu’elle est une forme de portrait, aussi. Mais vous, vous faites des portraits de bibliothèques, pas des portraits d’écrivains ?

PL : Absolument ! Il ne s’agit pas d’un portrait d’écrivain mais d’un des portraits possibles de la bibliothèque d’un écrivain. La bibliothèque je l’ai fréquentée, Pessoa, non.

En fait, la question de la biographie est souvent mise en avant car c’est ainsi qu’on « vend» un artiste, mais personnellement, pour Jean Dubuffet comme pour Diane Arbus, j’ai essayé de contourner la question biographique, de penser à partir des objets qu’ils ont produits et non de ce qu’ils en ont dit eux-mêmes, ou bien des commentaires produits sur leurs œuvres. Je lis et je regarde ce que je peux d’un côté, puis j’essaie de faire parler les objets eux-mêmes, qui sont souvent comme bâillonnés par le bien que leur veut la « culture ».

Autour de la table (réactivation)

AR : Parlons de votre installation, sa forme, son dispositif, etc.

PL : Le dispositif est plutôt simple. Il y avait à la Fondation Gulbenkian une salle avec une fenêtre. J’ai demandé que la bibliothèque soit construite sur une ligne, à hauteur des yeux, de façon à ce qu’on puisse lire tous les titres sur le dos des livres, en respectant l’ordre dans lequel la Casa Pessoa avait rangé les livres (c’est-à-dire le système de nomenclature international). Avaient été retirés quelques livres beaucoup trop fragiles pour sortir, dont un très abîmé et tout petit que j’ai racheté (Histoire des oracles), et des ouvrages hors format qui ne pouvaient pas rentrer dans l’étagère. Sinon, 80% ou 90% de la bibliothèque étaient là. Mais je re-précise que ça n’est pas l’ensemble des livres que Pessoa posséda. Quelques ouvrages sont encore dans sa famille, d’autres ont été perdus dans ses déménagements successifs. À aucun moment je n’ai essayé de créer un lien direct entre la bibliothèque et son œuvre par exemple, parce que je ne suis pas un historien de la littérature. Et des livres existent au Portugal sur cette bibliothèque bien sûr.

L’idée était de faire le tour de cette salle, de la mesurer d’une certaine façon avec les livres. Mais il y avait une porte et une fenêtre qui sectionnaient la bibliothèque, tout comme le cageot, de la même hauteur que les étagères. En réalité, c’est ce cageot qui a servi d’étalon pour la hauteur de l’ensemble – ça c’est le fonctionnement du Musée des Erreurs ! Il était, comme je l’ai déjà dit, un matériau poétique, un cadre qui me limitait et me permettait d’avancer à la fois… Le UNO qui contient tout, c’était l’unité de la bibliothèque en quelque sorte, ramené à une moindre échelle.

Il contenait des exemplaires originaux des mêmes livres qu’on pouvait retrouver tout autour, derrière la vitre. Ces livres représentent donc le « trésor transnational », celui que nous pouvons partager maintenant, échanger, lire, etc. Un peu comme les bibliothèques de rue où les gens s’échangent des livres comme j’ai pu en voir à Genève, ou dans les abris-bus de Brasilia.

Photo: Narmine Sadeg

La fenêtre dans la salle était importante pour moi parce qu’elle créait un rapport avec la rue. Je ne sais pas si vous connaissez ce poème de Pessoa qui s’appelle Bureau de tabac… ?

NS : Oui. C’est peut-être le plus beau poème de Pessoa.

PL : Oui, il est considéré comme l’un des plus beaux.

NS : Je ne suis rien.

Jamais je ne serai rien.

Je ne puis vouloir être rien.

Cela dit, je porte en moi tous les rêves du monde.

Fenêtre de ma chambre,

De ma chambre dans la fourmilière humaine unité ignorée

(et si l’on savait ce qu’elle est, que saurait-on de plus ?),

vous donnez sur le mystère d’une rue au va-et-vient continuel...13

PL : C’est splendide.

Il y avait donc cette idée importante pour moi que, depuis la bibliothèque, on puisse comme lui voir passer des camions, des gens, qu’il y ait une vie dehors, que l’espace ne soit pas complètement clos, mais révèle un extérieur. La bibliothèque est alors symboliquement coupée par la réalité, et non de la réalité. Je tenais absolument à ce qu’on soit pris physiquement à l’intérieur de cette bibliothèque, encerclé. Mais il y avait dans un angle de la pièce un humidificateur-ventilateur… Or il n’était pas possible, pour des raisons de conservation, d’exposer des livres venant de la Casa Pessoa au-dessus de cet appareil, ni de le déplacer. La Fondation Gulbenkian avait donc décidé de ne pas construire de bibliothèque à cet endroit. Et là, j’ai dit : « non, non, ce n’est pas possible, je veux absolument que l’étagère fasse le tour de la salle à partir du moment où il n’y a pas d’ouverture, de porte ou de passage. » Alors ils ont construit une étagère, laissée vide. Et dans cette étagère, j’ai présenté quatre livres qui appartiennent à la collection du Musée des Erreurs.

AR : Ces quatre livres étaient à vous, alors ?

PL : Oui. Il y avait un livre de Pessoa (Regresso ao Sebastianismo), qui n’a jamais été traduit en français mais qui pourrait éclairer ses positions politiques ; un numéro de la revue d’architecture italienne Domus, un magazine dont la couverture fut réalisée en mai 1968 par une grande artiste portugaise, Lourdes Castro, qui habite à Paris ; le volume de la collection « Petite Planète » que dirigeait Chris Marker sur le Portugal, et où il n’y a que deux lignes sur Pessoa à l’époque puisqu’il n’avait pas été re-découvert ; et le quatrième, c’est assez incroyable, c’est un livre qui a appartenu à Pessoa en personne, et qui m’a été offert, par une suite de hasards – mais ce n’est pas tout à fait le hasard.

Photo : Pierre Leguillon

Puisque je m’occupais de cette bibliothèque, Ana Jotta m’a offert ce vrai-faux livre, dans le sens où il a été un accessoire de cinéma, The Stratagem d’Aleister Crowley – personnage fantasque qui a par ailleurs simulé son suicide au Portugal. Il avait rencontré Pessoa autour de son thème astrologique et Crowley lui avait donné ses livres lors de sa visite à Lisbonne. Ana Jotta a participé comme décoratrice à un film de João Botelho, Conversa Acabada [Moi, l’autre en français, 1981], un documentaire fictionnalisé autour de Pessoa, pour lequel la sœur de Pessoa avait prêté des objets lui ayant réellement appartenu, dont ce livre, qu’elle a offert à Ana à la fin du tournage, et qu’elle m’a offert à son tour. C’est une histoire incroyable, une histoire de générosité, d’abord d’Ana Jotta, mais aussi des Portugais en général, pour ceux que je connais, qui donneraient souvent tout ce qu’ils ont pour vous faire plaisir. Vous imaginez donc que ce livre occupe une place symbolique toute particulière au Musée des Erreurs.

Ce que je trouve très beau dans ce geste, c’est qu’il participe d’un mouvement plus large. Je pourrais par exemple reverser ce livre à la Casa Pessoa… Je l’avais fait avec Raymond Hains, par exemple : racheter des livres qui lui avaient appartenu en salle de ventes pour les lui rendre. Mais je ne le ferai pas avec Pessoa parce que justement, je mets en doute cette question du lieu…

Par rapport au lieu, j’insiste sur le fait qu’il y avait donc un livre qui n’était ni dans Tesouro transnacional, ni dans la collection de la Casa Pessoa, mais qui avait appartenu à Pessoa et qui se trouvait quand même sous vitrine. Ce qui est drôle, c’est qu’il était dans cette partie du lieu où les règles de conservation ne permettaient pas de montrer des livres… C’est la part que peut assumer le Musée des Erreurs, qui n’a pas de place assignée !

NS : Comment imaginiez-vous la rencontre des visiteurs avec les livres et le dispositif ?

PL : À l’intérieur de l’espace d’installation, il y avait trois tables blanches, les unes à côté des autres, qui formaient une seule grande table carrée. Et une vingtaine de tabourets autour. Le fait d’avoir une très grande table et beaucoup de tabourets, c’était justement pour se retrouver autour de cette table. L’ensemble devient un lieu, c’est-à-dire qu’on s’assoit et qu’on active ces livres. Sinon il n’y a pas beaucoup d’intérêt à juste regarder les livres.

NS : C’est intéressant cette idée d’activation.

PL : Activation et réactivation. Je parle beaucoup de « réactivation » mais je considère qu’il s’agit même de réanimation, par exemple dans le cas des archives de Dubuffet. Comme quand on fait de la réanimation artificielle, un massage cardiaque ou du bouche-à-bouche. C’est une réanimation volontaire qui nécessite une forme de rapport presque amoureux à ces objets pendant un moment. J’aime communiquer le rapport que j’ai à l’archive et, pour pouvoir le rendre, il faut avoir à un moment donné un rapport tactile aux objets.

NS : Vous donnez beaucoup de détails sur la création et la production de cette œuvre, mais j’aimerais bien aussi raconter mon expérience de visiteur. En fait, j’ai été d’abord intéressée par le titre du festival : « Festival de l’incertitude », un thème sur lequel j’avais travaillé… Devant la salle d’exposition, j’ai lu rapidement le cartel et je suis entrée dans l’espace de l’installation. Il n’y avait personne. J’ai avancé un peu et regardé autour de moi. Je suis sortie vite pour lire plus attentivement ce qui était marqué sur le cartel. J’ai remarqué le titre La bibliothèque particulière de Pessoa. Il y avait certainement l’autre titre en portugais, mais je ne l’ai pas retenu. Je cherchais des indices concernant l’installation, mais il n’y en avait pas. Je suis rentrée de nouveau dans l’espace de l’installation et fait quelques tours. Je n’ai pas osé toucher aux livres. Et là, à un moment donné, j’ai entendu quelqu’un de la Fondation Gulbenkian qui donnait des explications sur les œuvres. C’est lui qui a dit que votre travail était une reconstitution de la bibliothèque de Pessoa. J’ai regardé à partir de ce moment-là différemment. L’installation m’a marquée très profondément. J’ai l’habitude de voir beaucoup d’expositions et il arrive que quelques œuvres parmi tant d’autres restent en moi et ne sortent pas ; j’y reviens de façon circulaire et à chaque fois elles produisent une vibration. Cette installation fait partie de ces œuvres-là.

Je n’ai pas du tout remarqué de relation avec le Brexit. Je n’ai pas observé les détails que vous révélez. Mais cela n’a pas empêché que cette œuvre ait un très fort impact sur moi. Il y avait une grande ambiguïté qui rendait le travail insaisissable et d’autant plus prenant. Je me demandais ce qu’il y avait-là, dans cette reproduction de la bibliothèque de Pessoa – parce que c’est cet aspect de l’œuvre que j’avais surtout retenu –, pour que j’en sois autant marquée. En fait, ce côté ambigu et insaisissable, c’est ce que j’attends d’une vraie œuvre d’art.

PL : Ce que je vous raconte sur le Brexit n’était indiqué absolument nulle part, et je ne tenais pas spécialement à ce que ce soit indiqué. C’est simplement que ce titre, à ce moment-là, résonnait – enfin je l’espère – avec une situation extérieure à la bibliothèque. Pour moi, en tout cas, c’était une intention claire.

Je suis très méfiant envers les interprétations fournies par les institutions. Il y a toujours un texte à l’entrée de l’exposition ou un communiqué de presse qui vous dit ce que vous devez penser. J’ai toujours fait attention à ce qu’il n’y ait pas d’interprétations qui soient données de mon travail à côté des œuvres, surtout quand ces interprétations ne sont pas signées. Cela ne me gêne pas du tout que quelqu’un donne son point de vue, y compris quand il ne correspond pas au mien bien sûr. Mais je trouve absolument regrettable que l’institution donne des interprétations institutionnelles, de manière anonyme.

NS : Cet effet insaisissable si important pour moi n’existerait probablement pas s’il y avait des explications toutes prêtes.

PL : Mais de toutes façons, dans ce cas, c’était facile à défendre avec l’idée de l’incertitude. J’ai proposé qu’on laisse les gens dans l’incertitude…

Photo : Pierre Leguillon

Il faut aussi mentionner que l’installation se prolongeait dans la petite salle d’à-côté avec les fac-similés de cartes astrologiques dessinées par Pessoa, et quelques livres en vitrine, choisis par Paulo Pires do Vale, où j’avais glissé quelques cartes de visite. Les cartes de visites jouaient un rôle important. La carte d’Alexander Search, le premier hétéronyme de Pessoa, était glissée dans la page de garde d’un livre marqué à son nom. Et celle des Readymades appartiennent à tout le monde®, l’agence de Philippe Thomas dans les années 1980–90, était posée sur un livre. Dans l’exposition, il y avait aussi cette idée que l’« Histoire de l’art cherche personnages »…

Photo : Pierre Leguillon

NS : C’était une annonce passée dans des revues…

PL : Oui, une publicité parue dans Libération, mais aussi une œuvre qui était une publicité pour cette agence.

J’avais l’intuition qu’il y avait un rapport entre Pessoa et Philippe Thomas, puisque le principe de l’agence c’est que, si un collectionneur achète une œuvre, elle est signée ensuite de son nom, le nom de l’artiste ou de l’agence n’apparaissent plus. Il propose aux collectionneurs d’intégrer une fiction qui est la fiction du milieu de l’art et donc, Philippe Thomas a énormément d’hétéronymes. Ce que j’ai découvert un peu plus tard, c’est que Philippe Thomas a fait des déclarations où il disait souhaiter transposer le projet littéraire de Pessoa dans le domaine de l’art.

NS : Paul Devautour aussi le faisait.

PL : Exactement. Yoon Ja Choi et Paul Devautour sont de la même génération.

Les Readymades appartiennent à tout le monde® veut aussi dire dans ce contexte : les livres que je mets sur la table sont des readymades qui appartiennent à tout le monde.

NS : Combien de temps vous a-t-il fallu pour réaliser ce travail ?

PL : À peu près six mois, même pas. J’avais très peu de temps.

NS : On a l’impression que c’est un travail qui a demandé des années et qui vient d’une nécessité intérieure et non d’une commande.

PL : C’est vrai et c’est faux – c’est peut-être ce qui fait que c’est une œuvre d’art !

C’est parce que j’ai travaillé longtemps avec Raymond Hains que j’ai été capable de mener ce projet sur Pessoa. Mais aussi parce que j’avais été marqué par Le Livre de l’intranquillité, sinon je ne me serais pas aventuré, j’étais très réticent au départ.

Lieux du livre et lieux de l’œuvre

AR : Vous êtes aujourd’hui identifié comme un artiste qui s’intéresse aux livres, vous dites vous-même être perçu comme « un spécialiste de la bibliothèque ». Qu’est-ce qui vous intéresse particulièrement dans ce type d’objet ?

PL : La question de la monumentalité de la bibliothèque. C’est toujours intimidant, je trouve, une bibliothèque. La question de la reproduction du livre et l’exposition du livre dans un musée, c’est aussi quelque chose qui me pose problème. Parce qu’il ne faut pas entretenir l’idée que les livres sont des choses inatteignables, vues sur un écran ou derrière une vitrine.

AR : Le livre est en effet très présent dans l’art contemporain. Je pense par exemple – dans le désordre et de manière souvent très éloignée de vous – à Richard Prince, à Anselm Kiefer, à des artistes plus jeunes, Elizabeth S. Clark, David Garcia ou Dimitri Vazemsky, ou encore à des artistes qui travaillent à partir de bibliothèques, comme Alain Fleischer ou Jean Le Gac…

PL : Oui, mais très souvent, depuis les années 2000, la bibliothèque est représentée comme une autorité, un savoir assez intimidant qui ne donne pas accès à son contenu. Or la bibliothèque, comme forme ou phénomène esthétique, à part dans des magazines de décoration, ne m’intéresse pas. C’est ce que je voulais faire avec Codex, une exposition contre toutes les expositions qui présentent des livres comme objets inaccessibles.

AR : Vous critiquez l’esthétisation ou le fait que les artistes utilisent la forme de la bibliothèque comme une façon de montrer une profondeur qui n’est pas accessible ?

PL : Disons que dans les années 1980, il y a eu Clegg & Guttmann qui ont fait des photographies frontales de bibliothèques, puis leur pendant contraire en quelque sorte, la série The Open Public Library14 . Et dans les années 2000, on a vu apparaître beaucoup de livres encadrés, des livres sous vitrine, des livres composant des installations. C’est vrai que je suis attaché à la fonction du livre, au contenu du livre. Mark Dion et Dora Garcia ne font pas le même usage des livres.

Il y a évidemment des choses intéressantes chez des artistes comme Dieter Roth ou Denise A. Aubertin. On peut rendre les livres inaccessibles, comme Marcel Broodthaers avec Pense-Bête15 , œuvre composée des invendus de l’un de ses recueils de poèmes. Il disait en résumé : « J’ai eu beaucoup de succès, ma carrière artistique a commencé avec des livres, mais personne ne m’a demandé ce qu’il y avait dans mon recueil de poèmes… »

AR : Personnellement, j’ai envie de voir cette tendance comme une sorte de retour à la matérialité du livre, face à la culture numérique, et à la peur de la dématérialisation. Cette question de la matérialité du livre semble importante dans l’art contemporain…

PL : Je suis bien d’accord avec vous, c’est ça qui est en jeu. Quand on voit Roman Signer dans cette vidéo où il jette des livres qu’il récupère plus bas dans la rivière (Roman Signer, Bücher, 1984), ça peut paraître complètement absurde : laver des livres de leur contenu, littéralement, comme on nettoierait du linge. Mais cela nous parle aussi déjà d’Internet, du livre dans le flux, du contenu qui va se déverser ailleurs, de la traduction, etc. La forme du codex elle-même est largement remise en cause, cette revue en est aussi la preuve.

NS : Après ce détour sur le traitement du livre et de la bibliothèque dans l’art contemporain revenons à votre position d’artiste dans votre travail sur la bibliothèque de Pessoa.

PL : J’essaie souvent de déconstruire des mythes, des mythes qui sont des mythes culturels, construits, ce qui n’enlève rien à l’œuvre. C’est important pour moi de « démythifier ».

NS : Démythifier quoi exactement?

PL : Démythifier et Pessoa et notre rapport à l’art. À la Casa Pessoa, ce sont des reproductions de ses lettres que vous regardez et, comme on l’a évoqué, les mégots ne sont pas les siens. C’est un décor fictionnel qui alimente le culte de Pessoa, une sorte de temple. Le « trésor national », ce sont des manuscrits et des livres auxquels le public n’a absolument pas accès.

AR : Il y a en effet un fort contraste entre la mythification du livre, comme objet sanctifié, et la valeur réelle des livres.

PL : Oui, mais la valeur de ces livres est ailleurs. En regardant cet ensemble, on rentre dans la réalité de l’univers de Pessoa, et l’on peut se positionner, voir aussi ce qui a changé aujourd’hui… On peut se mettre en position d’enquête.

NS : Ce phénomène de démythification, sans doute était-il plus facile en étant loin de Lisbonne…

PL : Par rapport à l’exposition, il était en effet essentiel qu’elle n’ait pas eu lieu à Lisbonne, à la Casa Pessoa, mais à Paris. C’était peut-être l’idée de Paulo Pires do Vale, d’inviter un Français à porter un regard sur ce patrimoine. Comme de toutes manières la bibliothèque était déplacée, je m’autorisais moi aussi à déplacer le regard. Et à rendre cette bibliothèque plus accessible à des néophytes comme moi.

NS : Cette tentative de déplacement du regard, comme le phénomène de démythification dont vous parlez, participent à la démarche de déconstruction que vous avez évoquée brièvement. Cette démarche semble traverser vos œuvres, les marquer et les nourrir.

PL : Oui, c’est certain que l’on parle toujours d’un accès plus facile à la culture, pour un public plus large, mais en réalité, aujourd’hui, cela revient surtout à encourager les selfies dans les musées.

Je ne suis pas issu d’une famille d’intellectuels et j’ai toujours eu l’impression que je devais gagner ce qui m’attirait du côté de l’art, du cinéma ou de la littérature. Je crois profondément à l’école publique et laïque comme lieu d’émancipation.

La manière dont aujourd’hui, d’un côté des « spécialistes », qui peuvent être conservateurs de musée, des universitaires ou des ayant-droits, peu importe, et de l’autre le monde du luxe, nous dictent l’usage que nous devrions faire de l’art, me pose vraiment problème. La première fonction de l’art, pour moi, c’est d’exercer son jugement critique. L’art nous permet d’être curieux et vigilants dans d’autres aspects de nos vies. Donc oui, je m’attache à mettre à jour des constructions culturelles que l’on a trop vite fait aujourd’hui de confondre avec l’art.

Il est indéniable que ce que j’ai produit ces vingt dernières années participe de ce que les américains ont appelé l’Archival Turn dans l’art contemporain, un phénomène qui est bien réel même si les œuvres qu’il recouvre sont parfois de natures très différentes. En tout cas, il me semble qu’il pointe que l’écriture de l’histoire – et la diffusion de l’information – ne passe plus par une hiérarchie d’instances légitimes mais participe de processus individuels et disséminés, à un niveau qui paraît beaucoup plus horizontal. Cela nous oblige à porter chacun-e davantage de responsabilités dans ce qui est vu, dit, écrit. Or la plupart des contenus ne sont plus édités, au sens premier du terme. Donc je crois que ces dernières années, le travail de nombr-eux-euses artistes s’est attaché à éditer des contenus.

Je travaille souvent en pensant à des enfants. Cela me préserve de toute forme d’infantilisation, car je trouve que la plupart du temps, la « culture », celle du ministère et de l’académie, nous infantilise aujourd’hui.

Ô prince, mes frères,

j’en ai par-dessus la tête de demi-dieux !

Où donc y-a-t-il des gens moyens en ce monde ?

Je suis donc le seul à être vil et dans l’erreur sur cette terre ?

(Alvaro de Campos, Poème en ligne droite)